Désolé, mais votre demande semble trop volumineuse pour être traitée en une seule fois. Pourriez-vous me préciser une partie spécifique de l'article ou une section particulière que vous souhaitez que je reformule ou synthétise ? Je suis là pour vous aider !

Cellules souches : avenir prometteur pour réparer le vivant ? | Conférences de l'Institut Pasteur 🏫

Comment les antioxydants agissent sur les cellules souches : la science

Les mécanismes par lesquels les antioxydants influencent les cellules souches ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la médecine régénérative. Ces processus expliquent comment des composés tels que le resvératrol ou la N-acétylcystéine (NAC) stimulent l'activité des cellules souches pour réparer les tissus endommagés. Explorons les réactions moléculaires et les modifications épigénétiques qui sous-tendent ces interactions.

Protection des cellules souches contre les dommages oxydatifs

Les antioxydants jouent un rôle clé en protégeant les cellules souches des dommages causés par les radicaux libres. En neutralisant ces molécules instables et en bloquant les réactions oxydatives au niveau des membranes mitochondriales, ils réduisent les effets délétères des espèces réactives de l'oxygène (ERO). Ces dernières sont connues pour provoquer des anomalies chromosomiques et des altérations de l'ADN mitochondrial [4]. Par exemple, les cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) affichent des niveaux d'ERO dix fois inférieurs et une concentration de glutathion multipliée par quatre par rapport aux fibroblastes. De même, les cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse (BMSCs) cultivées dans des conditions d'oxygène réduit (2 %) ou enrichies en NAC montrent une meilleure prolifération et une stabilité génomique accrue [4]. Une étude a également révélé que la supplémentation en roselle augmentait l'expression de la superoxyde dismutase (SOD), renforçait la survie des cellules souches hématopoïétiques et protégeait contre les dommages à l'ADN induits par le peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) [4].

Comment les antioxydants modifient l'expression génique

Les antioxydants influencent l'expression génique des cellules souches en modifiant leur épigénome. Des processus tels que l'acétylation et la méthylation des histones, ainsi que la régulation des facteurs de transcription, jouent un rôle essentiel. Par exemple, l'activation du facteur Nrf2 stimule la production d'enzymes antioxydantes, tandis qu'un environnement pro-oxydant active NF-κB, un médiateur pro-inflammatoire [5][6]. Une expérience a montré que le prétraitement des cellules souches dérivées du tissu adipeux (ADSCs) avec de la NAC (3 mM) ou de l'acide ascorbique 2-phosphate (AAP, 0,2 mM) pendant 20 heures réduisait l'apoptose induite par les produits de glycation avancée. Cela s'explique par l'inhibition de la surexpression du miRNA-223 [4]. Par ailleurs, le traitement des BMSCs avec la lipocaline-2 (Lcn2) a favorisé l'expression du gène SOD, amélioré la prolifération cellulaire et maintenu la pluripotence en présence de H₂O₂ [4].

Les antioxydants et l'environnement cellulaire

En plus de protéger les cellules souches directement, les antioxydants influencent leur environnement en créant des conditions propices à la régénération tissulaire. En neutralisant les radicaux libres, ils préservent l'intégrité des lipides, des protéines et des acides nucléiques, essentiels au bon fonctionnement cellulaire [7]. Par exemple, des muscles squelettiques endommagés, traités avec des cellules souches dérivées du muscle (MDSCs) prétraitées au NAC, ont montré une régénération significativement améliorée par rapport à ceux traités avec des MDSCs non prétraitées [4]. De plus, le traitement des ADSCs avec du fullérol a intensifié l'expression du facteur de transcription FoxO1 et de ses gènes cibles, comme Runx2 et SOD2, renforçant ainsi leur activité ostéogénique [4]. Ces mécanismes combinés optimisent l'efficacité régénératrice des cellules souches, ouvrant la voie à des applications thérapeutiques prometteuses.

Top des antioxydants pour l'activation des cellules souches : résultats de recherche

Pour protéger et stimuler les cellules souches, certains antioxydants naturels se révèlent particulièrement efficaces. Les recherches récentes mettent en lumière des composés capables de favoriser la régénération tissulaire tout en luttant contre le vieillissement cellulaire. Voici un aperçu des principaux acteurs identifiés par la science.

Resvératrol : un allié puissant pour les cellules souches

Le resvératrol est souvent cité parmi les antioxydants les plus prometteurs pour activer les cellules souches. Une étude publiée en 2022 a montré que ce composé améliore la pluripotence des cellules souches issues du ligament parodontal (PDLSC). Il agit en activant des marqueurs spécifiques et les voies ERK/WNT, ce qui stimule la régulation de RUNX2, essentielle à l’ostéogenèse [9]. Chez des modèles animaux atteints de parodontite, le resvératrol a non seulement limité l'inflammation, mais il a aussi contribué à restaurer partiellement la perte osseuse en activant les cellules souches endogènes [9]. Une autre étude, datant de 2014, a révélé qu'un traitement de trois semaines au resvératrol augmentait la fréquence et le nombre de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse [10].

Quercétine : protéger et optimiser les cellules souches

La quercétine se distingue par sa capacité à adapter son action selon l’état de maturation des cellules souches. Une étude menée sur Drosophila a démontré qu'elle réduit l’hyperprolifération des cellules souches intestinales chez les sujets âgés, lorsqu'elle est administrée à une concentration optimale [11]. Chez l’humain, une recherche réalisée en décembre 2024 sur des cellules souches de dents de lait (SHEDs) a montré que la quercétine renforce le métabolisme et la fonction mitochondriale des cellules jeunes, tout en soutenant les mitochondries des cellules plus âgées à faibles doses [12]. En janvier 2025, une autre étude a confirmé que la quercétine améliore la prolifération des cellules souches mésenchymateuses de moelle osseuse chez le rat, augmentant l’activité de la phosphatase alcaline et favorisant la minéralisation [13].

Vitamine C : un protecteur essentiel des cellules souches

La vitamine C joue un rôle clé dans la protection des cellules souches en neutralisant directement les espèces réactives de l’oxygène (ERO). Cela limite les dommages oxydatifs sur les protéines, les lipides et l’ADN [14]. Des recherches sur les lésions de la moelle épinière ont montré qu’une administration combinée de vitamines C et E offrait des effets renforcés : augmentation de l’activité de la SOD (superoxyde dismutase), réduction de l'apoptose et amélioration de l’autophagie, contribuant ainsi à une récupération fonctionnelle notable [14]. La vitamine C n’agit pas seule : des composés comme la curcumine et la N-acétylcystéine (NAC) complètent efficacement son action.

Curcumine et N-acétylcystéine : des antioxydants complémentaires

La curcumine et la NAC se démarquent également par leurs effets bénéfiques sur les cellules souches. La curcumine réduit la peroxydation lipidique tout en augmentant l’activité des enzymes antioxydantes telles que la SOD, la GPx et la catalase, comme l’ont démontré des études sur des lésions médullaires chez le rat [14]. De son côté, la NAC, précurseur du glutathion, s’illustre par sa capacité à éliminer efficacement les ERO, rivalisant avec la méthylprednisolone dans des modèles similaires [14]. Comparativement, la curcumine semble mieux préserver la fonction mitochondriale des cellules souches tendineuses, tandis que la NAC et la vitamine C excellent dans l’élimination des ERO générés par certains stress [15].

Ces antioxydants, chacun avec ses spécificités, offrent des perspectives intéressantes pour soutenir la régénération cellulaire et protéger les cellules souches contre les agressions externes.

Comparaison des antioxydants : avantages et limites

Analyser les mécanismes des antioxydants, c'est un peu comme décortiquer une boîte à outils : chaque élément a ses forces et ses faiblesses, et leur efficacité dépend de la manière dont ils sont utilisés ensemble. Ici, nous examinons comment ces composés se comportent dans le contexte de la régénération tissulaire, en mettant en lumière leurs points forts et leurs limites. Le tableau ci-dessous résume ces caractéristiques pour quelques antioxydants clés.

Tableau comparatif des antioxydants

| Antioxydant | Mécanisme principal | Avantages clés | Limites principales |

|---|---|---|---|

| Quercétine | Activation de la voie Nrf2 et élimination des espèces réactives | Stimule les enzymes antioxydantes | Efficacité dépendante de la dose et absorption variable |

| Vitamine C | Neutralisation directe des radicaux en milieu aqueux | Protection immédiate contre les dommages oxydatifs ; synergie avec la vitamine E | Élimination rapide et stockage limité |

| Curcumine | Activation de la voie Nrf2 et stimulation des enzymes antioxydantes (SOD, GPx, catalase) | Réduction du stress oxydatif et préservation mitochondriale | Faible biodisponibilité et métabolisme rapide |

| N-acétylcystéine (NAC) | Précurseur du glutathion ; réduction de la peroxydation lipidique | Augmente l'activité de la SOD ; comparable à la méthylprednisolone | Biodisponibilité orale très faible (6–10 %) |

Ces mécanismes variés expliquent pourquoi les antioxydants fonctionnent souvent mieux en combinaison. Par exemple, la vitamine C agit efficacement dans les milieux aqueux, tandis que la vitamine E est active dans les environnements lipidiques, rendant leur association particulièrement complémentaire. De même, des composés comme la curcumine et la quercétine renforcent les défenses antioxydantes naturelles via la voie Nrf2 [14].

Les résultats de certaines études sont particulièrement parlants. Après une lésion médullaire, l'administration combinée de vitamines C et E par voie intrapéritonéale a montré une réduction marquée du stress oxydatif, une augmentation de l'activité de la SOD, une diminution de l'apoptose et une amélioration de l'autophagie. Ces effets ont contribué à une récupération fonctionnelle notable [14].

Défis communs : absorption et dosage

Un des obstacles majeurs à l'utilisation clinique des antioxydants réside dans leur biodisponibilité. Prenons l'exemple de la NAC : administrée par voie orale, seulement 6 à 10 % de la dose est effectivement absorbée. Une dose de 600 mg aboutit à une concentration plasmatique d'environ 15 μM, alors qu'une perfusion intraveineuse peut atteindre jusqu'à 1,8 mM [16].

La curcumine, malgré ses propriétés prometteuses, illustre bien ce problème. Sa faible biodisponibilité, associée à une pharmacocinétique défavorable et des méthodes de délivrance inefficaces, limite son application clinique [14]. Ces contraintes techniques freinent son potentiel thérapeutique.

Un autre défi est le risque de surdosage. Une supplémentation excessive peut déclencher des effets pro-oxydants, perturbant l'équilibre redox et, dans certains cas, favorisant des processus pathologiques. Par exemple, dans des modèles murins de cancer du poumon induit par B-RAF et K-RAS, une supplémentation en NAC a paradoxalement accéléré la progression tumorale en réduisant les espèces réactives et en provoquant des dommages à l'ADN [16].

Ces limitations montrent pourquoi les thérapies à base d'un seul antioxydant sont souvent insuffisantes pour traiter des lésions tissulaires complexes. L'association de la NAC avec d'autres traitements, par exemple, s'est avérée plus efficace, soulignant l'importance des approches synergiques pour optimiser l'activation des cellules souches. En somme, il faut une stratégie bien pensée pour maximiser leur potentiel dans des contextes cliniques.

De la recherche à la pratique : applications des compléments naturels

Connecter la recherche aux besoins des consommateurs

Transformer les découvertes scientifiques en solutions concrètes pour la régénération tissulaire reste un défi de taille. Pourtant, les mécanismes évoqués plus tôt ouvrent des perspectives intéressantes pour des stratégies basées sur des compléments naturels. Des études récentes montrent que certains nutriments peuvent améliorer la santé cellulaire [19], offrant ainsi une base solide pour développer des formulations qui exploitent ces mécanismes.

Prenons l'exemple de l'hydrogène moléculaire (H₂). Cette molécule, grâce à sa capacité à neutraliser les radicaux libres et à activer la voie Nrf2, joue un rôle clé dans la protection et la longévité des cellules souches mésenchymateuses [2]. Sa petite taille et sa neutralité chimique lui permettent de pénétrer facilement les cellules, ciblant ainsi efficacement le stress oxydatif.

"Le stress oxydatif affecte la survie, la différenciation et la fonction des cellules souches" [2].

Les phytochimiques dérivés du miel constituent une autre piste prometteuse. Ces composés semblent agir directement sur la prolifération et la différenciation des cellules souches [3], ouvrant la voie à des applications pratiques dans le soutien de la régénération cellulaire.

La combinaison de plusieurs composés est également essentielle pour maximiser les effets. Par exemple, associer le NMN au resvératrol ou le NR au ptérostilbène améliore considérablement les niveaux de NAD⁺ dans l’organisme. Cette synergie est particulièrement notable avec le ptérostilbène, dont la biodisponibilité atteint 80 %, contre seulement 20 % pour le resvératrol seul [18]. Ces associations renforcent les processus régénérateurs et prolongent les bénéfices.

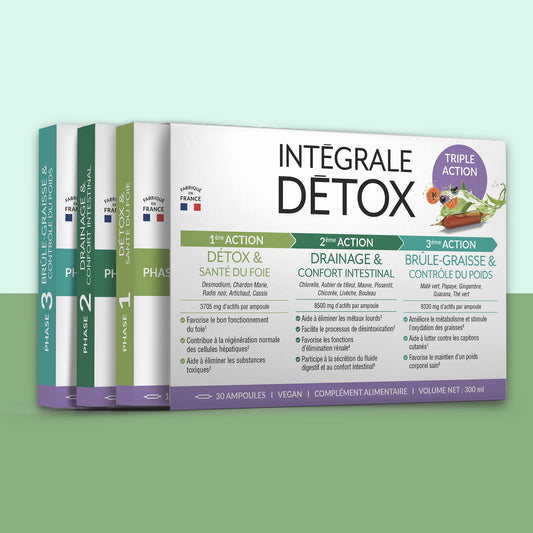

La qualité et la validation scientifique comptent

Avec ces avancées, des solutions concrètes voient le jour. Cependant, dans un marché saturé de produits aux promesses douteuses, la validation scientifique reste essentielle. Tout complément alimentaire doit être soutenu par des études rigoureuses et une expertise médicale [19]. En outre, une fabrication dans des laboratoires certifiés (GMP, ISO 22000) garantit la qualité des ingrédients et leur dosage optimal, ce qui est crucial pour éviter les effets négatifs d’un stress oxydatif excessif. Ce dernier, en effet, peut inhiber la prolifération des cellules souches mésenchymateuses, accélérer leur vieillissement et réduire leur capacité à se différencier en cellules osseuses [2].

L’objectif principal est de concevoir des formulations capables de maintenir les cellules souches dans un état fonctionnel optimal. Cela implique de prendre en compte plusieurs facteurs : la biodisponibilité des ingrédients, leur synergie et la stabilité des composés actifs.

De nombreuses formulations actuelles sont spécifiquement développées pour stimuler la mobilisation des cellules souches dans le corps [19]. Ces produits montrent comment la recherche scientifique peut se traduire en solutions pratiques, augmentant notamment le nombre de cellules souches circulantes sur une période prolongée [19].

Purvival, par exemple, s’appuie sur ces avancées pour créer des compléments naturels de haute qualité. Plutôt que de promettre des "miracles", la marque met l’accent sur des formulations basées sur des données scientifiques solides, visant à soutenir efficacement la régénération cellulaire [19]. Leur approche repose sur une vision globale du bien-être, intégrant des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés. La garantie de satisfaction à vie offerte par Purvival illustre la confiance dans leurs produits, en contraste avec certaines pratiques du secteur qui privilégient le marketing au détriment de la science.

sbb-itb-044d621

Conclusion : l'avenir des antioxydants dans la recherche sur les cellules souches

Les études récentes montrent que les antioxydants jouent un rôle clé en protégeant les cellules souches contre le stress oxydatif tout en favorisant leur prolifération, leur différenciation et leurs capacités réparatrices.

L'astaxanthine, par exemple, se distingue par sa puissance : elle est 40 fois plus efficace que les tocophérols et 100 fois plus que le bêta-carotène [20]. De son côté, l'hydrogène moléculaire (H₂) offre des avantages uniques grâce à sa capacité à pénétrer les membranes cellulaires et à cibler directement le stress oxydatif au niveau des mitochondries. Ces avancées, bien que prometteuses, posent encore la question de leur application clinique.

Cependant, plusieurs défis doivent être relevés avant une utilisation généralisée, notamment la standardisation des cellules et leur viabilité in vivo [2]. Les conditions variables des microenvironnements dans le corps humain influencent également la migration et la survie des cellules, complexifiant ainsi leur utilisation thérapeutique.

Le futur de ce domaine repose sur des approches combinées. Par exemple, les nanozymes, grâce à leur facilité de synthèse, leur activité catalytique élevée et leur stabilité, émergent comme une alternative intéressante aux enzymes antioxydantes traditionnelles [17]. Ces technologies ouvrent la porte à des systèmes de délivrance plus précis et à des dosages mieux adaptés.

Pour transformer ces découvertes en solutions concrètes, il est essentiel de s'appuyer sur des preuves scientifiques solides. Le travail du Dr Thomas Rando, chercheur à l'UCLA, en est un bon exemple :

"Ici, nous nous concentrons sur le métabolisme du glutathion comme un facteur de ce qui se détériore avec l'âge. En testant des médicaments et d'autres méthodes pour restaurer le glutathion, nous sommes un pas plus près de développer des thérapies qui permettent aux tissus âgés de se réparer aussi bien que les tissus jeunes." [1]

Les essais cliniques à grande échelle restent cruciaux pour affiner les protocoles et standardiser les critères de qualité [2]. Cela souligne l'importance de privilégier des compléments conçus selon des normes pharmaceutiques rigoureuses.

L'intégration de formulations synergiques avec une biodisponibilité améliorée renforce encore ces perspectives. Ces progrès, associés à une approche scientifique rigoureuse, annoncent un avenir prometteur pour l'utilisation des antioxydants dans la régénération des cellules souches.

Dans cette dynamique, Purvival s'engage à développer des compléments naturels validés scientifiquement pour optimiser la régénération cellulaire et répondre à ces enjeux.

Sources

[3] Hamid, A. A., et al. "Protective effects of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) on bone marrow‐derived hematopoietic stem cells against hydrogen peroxide‐induced oxidative stress." Food and Chemical Toxicology, vol. 91, 2016, pp. 64–71.

[4] Hosseini, L., et al. "Effects of antioxidant supplements on the survival and differentiation of stem cells." Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019.

[8] Mekala, S. R., et al. "Enhanced proliferation and osteogenic differentiation of human fetal bone marrow‐derived mesenchymal stem cells by L-ascorbic acid 2-phosphate via sonic hedgehog signaling pathway." Current Molecular Medicine, vol. 13, no. 1, 2013, pp. 26–36.

[21] Zhang, Q., et al. "Adipose‐derived stem cells: current applications and future directions in the regeneration of multiple tissues." Stem Cells International, 2020.

[22] Miller, R. "Antioxidants and stem cell senescence." University of California San Diego Research, 2023.

FAQs

Comment les antioxydants agissent-ils sur l'expression des gènes des cellules souches ?

Le rôle des antioxydants dans les cellules souches

Les antioxydants jouent un rôle essentiel en aidant à réguler l'expression des gènes au sein des cellules souches. En réduisant le stress oxydatif, ils stabilisent le génome, ce qui améliore la survie des cellules, maintient leur stabilité génétique et garantit leur fonctionnement optimal.

De plus, les antioxydants influencent l'activité des gènes liés à la réponse antioxydante et aux mécanismes de détoxification. Ces processus sont cruciaux pour soutenir des fonctions vitales comme la croissance cellulaire, la différenciation des cellules et la prévention du vieillissement prématuré (sénescence). Ainsi, ils jouent un rôle clé dans la régénération des tissus et le maintien de la santé cellulaire globale.

Comment des antioxydants comme le resvératrol et la quercétine peuvent-ils favoriser la régénération des tissus ?

Le rôle des antioxydants dans la régénération des tissus

Les antioxydants comme le resvératrol et la quercétine jouent un rôle essentiel dans la réparation des tissus. En stimulant l'activité des cellules souches, ils encouragent la migration des cellules vers les zones endommagées et influencent positivement l'expression des facteurs de croissance. De plus, ils augmentent la production d'oxyde nitrique (NO), un élément clé dans le processus de réparation des tissus.

Ces polyphénols se distinguent également par leurs propriétés anti-inflammatoires. En réduisant l'inflammation et en améliorant la sensibilité à l'insuline, ils s'avèrent particulièrement utiles dans des situations où des déséquilibres métaboliques ou inflammatoires sont présents. Grâce à ces effets combinés, le resvératrol et la quercétine soutiennent efficacement les mécanismes naturels de régénération cellulaire.

Quels sont les principaux défis de l’utilisation des antioxydants pour protéger et activer les cellules souches en clinique ?

L’utilisation des antioxydants pour protéger et activer les cellules souches dans un cadre clinique s’accompagne de défis considérables. L’un des principaux obstacles réside dans la difficulté à cibler précisément les mécanismes du stress oxydant sans provoquer d’effets secondaires. Une régulation inadéquate peut rompre l’équilibre fragile entre la protection des cellules et leur activation, ce qui pourrait compromettre les résultats escomptés.

Par ailleurs, des questions éthiques et scientifiques se posent. L’une des préoccupations majeures concerne le risque de modifications cellulaires imprévues ou non contrôlées, qui pourraient engendrer des conséquences imprévisibles sur la santé. Ces incertitudes renforcent la nécessité d’une vigilance stricte dans le développement de ces approches.

Enfin, pour garantir des applications sûres et efficaces, des recherches approfondies sont indispensables. Il est crucial de mieux comprendre comment les antioxydants interagissent avec les cellules souches dans différents contextes cliniques et biologiques.

Ces défis mettent en lumière l’importance d’une méthodologie scientifique rigoureuse, afin de tirer parti des avantages potentiels tout en limitant les risques associés. Cela nécessite un équilibre entre innovation et précaution, pour répondre aux attentes médicales et éthiques.