Saviez-vous que 70 % des cellules immunitaires se trouvent dans votre intestin ? C’est là que réside le microbiote, un écosystème de 100 000 milliards de micro-organismes jouant un rôle clé dans l’équilibre inflammatoire. Un microbiote sain produit des composés comme le butyrate, qui stimule les cytokines anti-inflammatoires. À l’inverse, un microbiote déséquilibré peut entraîner une inflammation chronique, favorisant des maladies comme les MICI ou la polyarthrite rhumatoïde.

Points clés à retenir :

- Les cytokines inflammatoires, messagers de l’immunité, se divisent en deux types : pro-inflammatoires (IL-1β, TNF-α) et anti-inflammatoires (IL-10, TGF-β).

- Bactéries bénéfiques comme Faecalibacterium prausnitzii produisent des acides gras à chaîne courte (AGCC) qui réduisent l’inflammation.

- Une dysbiose intestinale favorise des cytokines pro-inflammatoires, aggravant l’inflammation systémique.

L’article explore comment cibler le microbiote pour prévenir ou traiter l’inflammation chronique. Des solutions comme les probiotiques, prébiotiques et régimes personnalisés offrent des pistes prometteuses.

Types de bactéries intestinales et leur rôle dans le contrôle immunitaire

Familles bactériennes clés dans la fonction immunitaire

L'intestin abrite une incroyable diversité bactérienne, et certaines familles jouent un rôle central dans la régulation de notre système immunitaire. Parmi elles, les Lachnospiraceae se distinguent. Représentant environ 10 à 15 % du microbiote intestinal, ces bactéries, comme Roseburia et Eubacterium, sont expertes dans la production d'acides gras à chaîne courte, essentiels pour maintenir un équilibre inflammatoire sain.

Les Bacteroidaceae, dominés par le genre Bacteroides, occupent également une place importante. Ces bactéries, qui peuvent représenter jusqu'à 30 % du microbiote chez les adultes vivant en Occident, sont particulièrement douées pour décomposer les fibres alimentaires complexes. Ce processus génère des métabolites qui stimulent directement les cellules immunitaires régulatrices, renforçant ainsi les défenses naturelles.

Une autre star du microbiote est Faecalibacterium prausnitzii, qui peut constituer jusqu'à 5 % de la population bactérienne intestinale. Ce microbe est un puissant producteur de butyrate, un composé capable de réduire les marqueurs inflammatoires et d'améliorer la fonction de la barrière intestinale. Sa présence est souvent réduite dans les maladies inflammatoires chroniques, ce qui souligne son importance.

Enfin, les Bifidobacteriaceae apportent leur pierre à l'édifice en modulant la réponse immunitaire adaptative. Ces bactéries encouragent la différenciation des lymphocytes T régulateurs, essentiels pour prévenir les réactions auto-immunes et maintenir la tolérance immunitaire.

Produits bactériens et leurs effets anti-inflammatoires

Les bactéries intestinales produisent une variété de composés bioactifs qui influencent directement notre système immunitaire. Le butyrate, principalement synthétisé par les Lachnospiraceae et F. prausnitzii, est l'un des métabolites les plus étudiés. Il agit en inhibant les cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-α et l'IL-6, jouant ainsi un rôle clé dans la réduction de l'inflammation.

L'acétate et le propionate, également des acides gras à chaîne courte, complètent cette action. L'acétate traverse la barrière intestinale pour atteindre la circulation sanguine, où il module l'activité des macrophages et réduit l'inflammation dans les tissus périphériques. De son côté, le propionate influence la maturation des cellules dendritiques, orientant la réponse immunitaire vers un état anti-inflammatoire.

Certaines bactéries, comme Bacteroides fragilis, produisent des polysaccharides immunomodulateurs. Par exemple, le polysaccharide A (PSA) stimule la production d'IL-10, une cytokine anti-inflammatoire essentielle, tout en favorisant l'expansion des lymphocytes T régulateurs dans l'intestin.

Les métabolites du tryptophane représentent une autre catégorie importante. Certaines bactéries transforment cet acide aminé alimentaire en indole et en dérivés qui activent le récepteur aryl hydrocarbone (AhR) sur les cellules immunitaires. Cette activation favorise la production de cytokines protectrices et contribue à maintenir l'équilibre immunitaire dans l'intestin.

Ces mécanismes démontrent à quel point les bactéries intestinales influencent directement les réponses immunitaires, ouvrant la voie à une meilleure compréhension de leur rôle dans la prévention de l'inflammation.

Comment la santé de la barrière intestinale prévient l'inflammation

La barrière intestinale agit comme une frontière hautement sophistiquée entre notre corps et le monde extérieur. Les bactéries bénéfiques jouent un rôle crucial dans son maintien. Les jonctions serrées entre les cellules épithéliales intestinales, par exemple, représentent la première ligne de défense. Les bactéries productrices de butyrate renforcent ces jonctions en stimulant des protéines comme la claudine-1 et l'occludine, qui assurent leur solidité.

Lorsque cette barrière s'affaiblit, des fragments bactériens tels que les lipopolysaccharides (LPS) peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. Ces endotoxines déclenchent une inflammation systémique en activant les récepteurs Toll-like sur les cellules immunitaires, un phénomène connu sous le nom d'endotoxémie métabolique, qui peut entraîner une inflammation chronique de bas grade.

Les bactéries protectrices, heureusement, contrent cette situation par divers moyens. Elles produisent des mucines, épaississant la couche de mucus protectrice pour créer une barrière physique supplémentaire. Akkermansia muciniphila, bien que capable de dégrader le mucus, favorise paradoxalement sa régénération et renforce l'intégrité de l'épithélium.

Par ailleurs, le microbiote stimule la production d'immunoglobulines A sécrétoires (IgA), des anticorps qui neutralisent les pathogènes avant qu'ils n'atteignent les cellules épithéliales. Ces interactions entre bactéries commensales et plasmocytes intestinaux maintiennent des niveaux élevés d'IgA, offrant une protection efficace à la surface intestinale.

En somme, un microbiote équilibré est essentiel pour préserver l'intégrité de la barrière intestinale et prévenir l'inflammation chronique. Lorsque cet équilibre est perturbé, le système immunitaire peut s'emballer, entraînant des conséquences inflammatoires pour tout l'organisme.

🦠 [Nadine Cerf-Bensussan] Microbiote et immunité

Comment les bactéries intestinales contrôlent la production de cytokines

Plongeons dans le rôle fascinant du microbiote intestinal et son influence directe sur la production de cytokines, ces messagers essentiels du système immunitaire. Un déséquilibre bactérien peut bouleverser cet équilibre délicat, avec des conséquences parfois lourdes.

Cytokines pro-inflammatoires et déséquilibre bactérien

Quand le microbiote intestinal perd son équilibre – un état connu sous le nom de dysbiose –, cela peut déclencher une surproduction de cytokines inflammatoires. La dysbiose se manifeste par une prolifération de bactéries nocives, souvent au détriment de celles qui protègent notre santé.

« La dysbiose se caractérise par des variations du microbiote intestinal, notamment une augmentation des espèces pro-inflammatoires et une diminution des espèces anti-inflammatoires. Une dysbiose prolongée peut pousser diverses homéostasies corporelles au bord de l'effondrement, entraînant finalement des réponses inflammatoires locales et systémiques. » [1]

Un exemple marquant est le rôle des lipopolysaccharides (LPS), des molécules produites par les bactéries Gram-négatives. Lorsqu'une dysbiose affaiblit la barrière intestinale, ces endotoxines passent dans la circulation sanguine et activent les récepteurs TLR-4 des cellules immunitaires, déclenchant ainsi des réactions inflammatoires en cascade [3].

Une étude récente publiée en août 2023 dans Scientific Reports a illustré ce phénomène chez des rats ayant subi un traumatisme grave. Les chercheurs ont observé une baisse de la diversité bactérienne couplée à une hausse des cytokines pro-inflammatoires comme l'IL-1α, l'IL-6, l'IL-8 et le TNF-α. Ils ont également mis en évidence une corrélation négative entre certaines bactéries bénéfiques et ces marqueurs inflammatoires [4].

La dysbiose compromet aussi la production d'acides gras à chaîne courte (AGCC), des molécules anti-inflammatoires générées par des bactéries bénéfiques. Ces AGCC jouent un rôle clé dans la régulation des réponses inflammatoires, et leur réduction peut aggraver les déséquilibres immunitaires [1].

« La dysbiose peut provoquer une altération métabolique, un affaiblissement de la barrière intestinale et un déséquilibre immunitaire, qui conduisent tous à une surproduction de cytokines pro-inflammatoires, ce qui favorise les réponses inflammatoires. » [6]

Cytokines anti-inflammatoires et bactéries intestinales équilibrées

À l'inverse, un microbiote équilibré favorise la production de cytokines anti-inflammatoires, essentielles pour maintenir un système immunitaire stable. L'IL-10, par exemple, est une cytokine clé dont la sécrétion est soutenue par certaines bactéries intestinales.

Prenons Bacteroides fragilis. En produisant le polysaccharide A (PSA), cette bactérie encourage la différenciation des lymphocytes T régulateurs, ce qui stimule la sécrétion d'IL-10 et freine les réponses inflammatoires excessives. De même, Faecalibacterium prausnitzii, une bactérie productrice de butyrate, a démontré une relation inverse avec des marqueurs pro-inflammatoires. Une étude de 2020 publiée dans International Journal of Environmental Research and Public Health a révélé que chez les personnes obèses, la réduction de cette bactérie était associée à des niveaux accrus d'IL-6, en raison de l'inhibition du NFκB par le butyrate [3] [5].

Une autre recherche, publiée en novembre 2016 dans Cell, a exploré l'impact du microbiote intestinal sur la production de cytokines inflammatoires chez environ 500 individus en bonne santé. Les résultats ont montré que la dégradation microbienne du tryptophane en tryptophol diminuait la production d'IFNγ en réponse à S. aureus et aux LPS. Cette étude a également révélé que jusqu'à 9,6 % de la variation des cytokines pouvait être attribuée à la composition du microbiote, avec des corrélations particulièrement fortes pour le TNFα et C. albicans [2].

Relation bidirectionnelle entre inflammation et bactéries intestinales

L'inflammation ne se contente pas d'être une conséquence de la dysbiose, elle peut aussi en être la cause. En modifiant la composition bactérienne, l'inflammation crée un cercle vicieux où la dysbiose et l'inflammation s'alimentent mutuellement [1] [3] [4].

Ce phénomène est particulièrement visible dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Par exemple, chez les patients atteints de la maladie de Crohn, on observe une diminution des bactéries protectrices, notamment celles productrices de butyrate comme Faecalibacterium, Roseburia et Oscillibacter. À l'inverse, des bactéries opportunistes comme Escherichia et Shigella sont liées à des niveaux élevés de cytokines inflammatoires telles que le TNF-α et l'IL-6 [1].

L'impact des antibiotiques illustre également cette dynamique. Une étude sur des souris a montré qu'un traitement antibiotique augmentait la proportion de Firmicutes tout en réduisant les Bacteroidota, favorisant ainsi la prolifération de pathogènes opportunistes comme Enterococcus et Klebsiella, tout en diminuant les bactéries bénéfiques telles que Lachnospiraceae [6].

Ces interactions complexes expliquent pourquoi certaines inflammations deviennent chroniques et résistent aux traitements classiques. En perturbant le microbiote, l'inflammation initiale perpétue un état inflammatoire difficile à briser. Cela ouvre cependant la voie à des approches thérapeutiques ciblées pour rétablir un équilibre immunitaire sain.

Impact sur les maladies inflammatoires chroniques

Les relations complexes entre le microbiote intestinal et les cytokines jouent un rôle clé dans le développement et l'évolution de nombreuses maladies inflammatoires chroniques. Ces découvertes offrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre ces pathologies et envisager des approches thérapeutiques novatrices. Concentrons-nous d'abord sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) avant d'aborder d'autres maladies chroniques.

Rôle des bactéries intestinales dans les MICI

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, illustrent bien l'impact d'un déséquilibre du microbiote intestinal sur la régulation des cytokines. Ces pathologies se caractérisent par une inflammation persistante de la paroi intestinale, souvent déclenchée par des perturbations microbiennes.

Chez les patients atteints de MICI, les recherches montrent une diminution marquée de la diversité bactérienne, accompagnée d'une prolifération de bactéries nuisibles. Ce déséquilibre, appelé dysbiose, favorise une surproduction de cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-1β, l'IL-6 et le TNF-α, qui alimentent l'inflammation chronique.

La barrière intestinale affaiblie laisse passer des molécules comme les lipopolysaccharides, déclenchant des réactions immunitaires disproportionnées. Le système immunitaire, normalement tolérant envers les bactéries bénéfiques, se met alors à produire des réponses inflammatoires excessives.

Certaines bactéries spécifiques sont également impliquées dans l'aggravation des symptômes. Par exemple, une augmentation d'Escherichia coli adhérente-invasive dans l'iléon des patients atteints de maladie de Crohn est corrélée à des niveaux élevés de cytokines inflammatoires et à des poussées de la maladie.

Au-delà des MICI : le rôle du microbiote dans d'autres maladies chroniques

Le déséquilibre microbien ne se limite pas aux MICI et peut également influencer d'autres maladies systémiques.

Dans la polyarthrite rhumatoïde, une association entre dysbiose intestinale et inflammation articulaire a été identifiée. Les patients présentent souvent une augmentation de Prevotella copri et une diminution de Bifidobacterium, des changements liés à une production accrue de cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines, produites dans l'intestin, migrent vers les articulations, où elles entretiennent l'inflammation.

L'obésité est un autre exemple marquant. Les endotoxines bactériennes circulantes stimulent la production de cytokines inflammatoires comme l'IL-6 et le TNF-α dans le tissu adipeux. Cette inflammation chronique contribue à la résistance à l'insuline et au développement du diabète de type 2.

Les maladies cardiovasculaires sont également influencées par le microbiote intestinal. Certaines bactéries produisent des métabolites comme la triméthylamine-N-oxyde (TMAO), qui favorise l'athérosclérose en stimulant l'inflammation des parois artérielles.

Enfin, les troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer pourraient être liés à l'axe intestin-cerveau. Les cytokines pro-inflammatoires produites en réponse à la dysbiose peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et contribuer à la neuroinflammation, un marqueur clé de ces maladies. Ces observations mettent en lumière l'importance de rétablir un équilibre microbien pour réduire l'inflammation, tant au niveau intestinal que dans d'autres organes.

Cibler le microbiote intestinal pour de nouvelles thérapies

Ces découvertes ouvrent la voie à des traitements visant à rééquilibrer le microbiote intestinal afin de moduler la production de cytokines.

- Probiotiques : Certaines souches comme Lactobacillus casei et Bifidobacterium longum ont montré leur capacité à réduire les cytokines pro-inflammatoires tout en stimulant l'IL-10, une cytokine anti-inflammatoire. En renforçant la barrière intestinale, elles limitent également le passage des endotoxines.

- Prébiotiques : Ces fibres alimentaires nourrissent les bactéries bénéfiques. Par exemple, l'inuline et les fructo-oligosaccharides favorisent la production d'acides gras à chaîne courte, reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires.

- Transplantation de microbiote fécal (TMF) : Cette technique consiste à transférer le microbiote d'un donneur sain à un patient. Elle a montré des résultats prometteurs, notamment dans certaines formes graves de colite ulcéreuse, en normalisant progressivement les niveaux de cytokines inflammatoires.

- Approches nutritionnelles : Le régime méditerranéen, riche en fibres et en polyphénols, favorise un microbiote diversifié et réduit l'inflammation. En parallèle, l'élimination temporaire d'aliments pro-inflammatoires peut aider à interrompre le cercle vicieux entre dysbiose et inflammation.

L'avenir des traitements repose sur des approches personnalisées, basées sur l'analyse du microbiote et du profil inflammatoire de chaque patient. Cette médecine de précision permettra d'adapter les interventions en fonction des spécificités individuelles, augmentant ainsi les chances de succès thérapeutique.

sbb-itb-044d621

Recherches futures et nouveaux traitements

Bien que des avancées notables aient été réalisées, de nombreuses zones d'ombre subsistent sur les relations complexes entre le microbiote intestinal et les cytokines. Les scientifiques s'efforcent de combler ces lacunes pour développer des traitements plus ciblés et individualisés.

Défis dans l'étude du microbiote et des cytokines

Une grande partie des recherches actuelles repose sur des modèles animaux, ce qui limite leur transposition directe à l'humain. Les souris de laboratoire, par exemple, présentent un microbiote beaucoup moins diversifié que celui des humains, rendant l'interprétation des résultats difficile.

Les études longitudinales sur l'homme restent rares. Cette absence de données dynamiques empêche de comprendre pleinement comment le microbiote évolue au fil du temps et influence les maladies chroniques.

Un autre obstacle majeur est la variabilité interindividuelle. Chaque individu possède un microbiote unique, influencé par des facteurs tels que la génétique, l'alimentation, l'environnement et l'historique médical. Cette diversité complique l'identification de biomarqueurs universels et rend difficile la mise au point de traitements standardisés.

De plus, les interactions entre différentes espèces bactériennes et leur impact collectif sur les cytokines sont encore peu étudiés. La plupart des recherches se concentrent sur des souches isolées, alors que les effets thérapeutiques semblent souvent découler de synergies complexes entre plusieurs espèces.

Enfin, les mécanismes précis par lesquels certaines bactéries influencent la production de cytokines restent mal compris. Une meilleure connaissance de ces processus est essentielle pour concevoir des interventions ciblées et en prédire les résultats.

Nouvelles approches pour maîtriser l'inflammation

Pour surmonter ces défis, des stratégies émergentes visent à moduler l'interaction entre le microbiote et les cytokines.

Les bactéries génétiquement modifiées représentent une avancée prometteuse. Ces souches probiotiques sont conçues pour produire des molécules anti-inflammatoires directement dans l'intestin. En colonisant durablement le microbiote, elles pourraient offrir des traitements localisés et efficaces.

La modulation épigénétique ouvre également de nouvelles perspectives. Certains métabolites produits par les bactéries influencent l'expression des gènes liés aux cytokines, sans altérer l'ADN. Cette approche permet de reprogrammer temporairement et de manière précise les réponses immunitaires.

Les interventions nutritionnelles personnalisées se perfectionnent grâce à des algorithmes capables d'analyser le microbiote individuel. Ces systèmes recommandent des régimes spécifiques pour optimiser la production de métabolites anti-inflammatoires. Ces méthodes sur mesure surpassent souvent les recommandations alimentaires génériques.

La chronothérapie microbienne est une autre piste intéressante, explorant comment les rythmes circadiens influencent l'activité bactérienne et la production de cytokines. Administrer des probiotiques ou des prébiotiques à des moments précis pourrait en augmenter l'efficacité.

Enfin, les cocktails de métabolites purifiés constituent une alternative aux probiotiques vivants. Plutôt que d'introduire des bactéries, cette méthode consiste à administrer directement des molécules bénéfiques, comme les acides gras à chaîne courte ou certains peptides aux propriétés anti-inflammatoires.

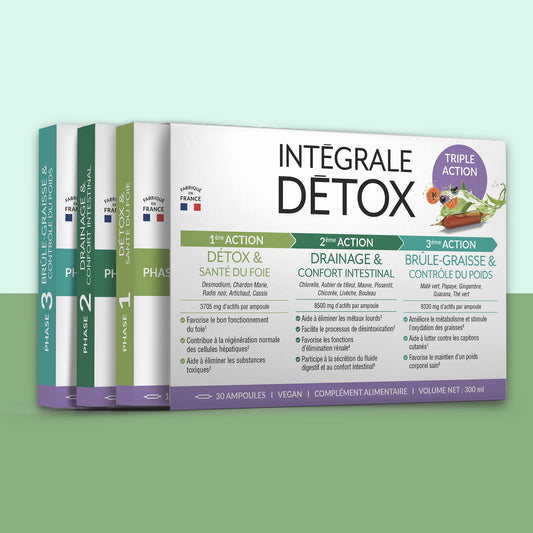

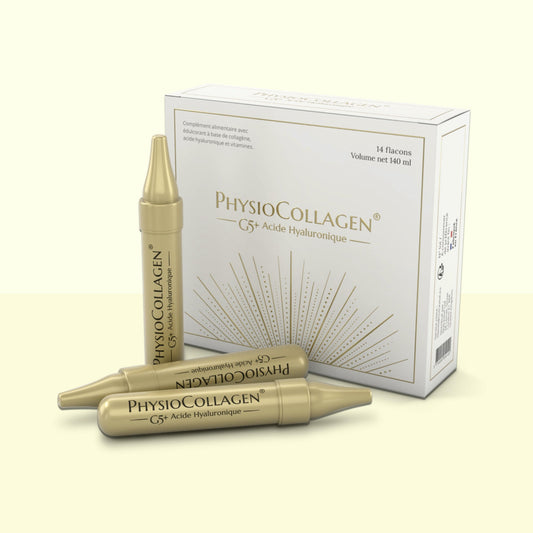

L'importance des compléments alimentaires de qualité

Dans ce contexte, les compléments alimentaires jouent un rôle clé pour rétablir l'équilibre intestinal et réguler la production de cytokines.

Les probiotiques de nouvelle génération se distinguent par leur action ciblée. Contrairement aux formules génériques, ces souches sont choisies pour leur capacité démontrée à moduler des cytokines spécifiques. Cependant, leur efficacité dépend de la qualité de fabrication et de la viabilité des micro-organismes jusqu'à leur consommation.

Les prébiotiques ciblés nourrissent sélectivement les bactéries bénéfiques. Par exemple, les galacto-oligosaccharides et certaines fibres spécifiques favorisent la croissance de bactéries produisant de l'IL-10, une cytokine aux propriétés anti-inflammatoires marquées. Cette méthode renforce durablement l'équilibre microbien.

Les postbiotiques, qui sont des métabolites produits par les bactéries, offrent une alternative stable aux probiotiques vivants. Ces molécules bioactives agissent directement sur l'inflammation sans nécessiter la colonisation intestinale.

La marque Purvival s'inscrit dans cette démarche en développant des formulations combinant des souches probiotiques sélectionnées avec des prébiotiques synergiques. Fabriqués dans des laboratoires certifiés GMP et ISO 22000, leurs produits garantissent une concentration optimale et une stabilité des principes actifs jusqu'à leur utilisation.

Purvival privilégie également des ingrédients naturels, sans OGM ni additifs artificiels, pour respecter l'équilibre délicat du microbiote. Leur outil Diagnoscope propose des recommandations personnalisées basées sur le profil individuel, maximisant l'efficacité des interventions sur l'axe microbiote-cytokines.

Ces avancées ouvrent la voie à des compléments adaptés aux besoins spécifiques de chaque individu, offrant des solutions naturelles pour soutenir l'équilibre inflammatoire et la santé intestinale globale.

Conclusion : Points clés

Les recherches actuelles mettent en lumière un dialogue constant entre le microbiote intestinal et les cytokines inflammatoires, jouant un rôle central dans la régulation du système immunitaire. Cette interaction dynamique influence notre capacité à maintenir un équilibre inflammatoire et à réduire les risques de pathologies chroniques.

Le microbiote intestinal agit comme un acteur clé dans la modulation des réponses immunitaires. Par exemple, les acides gras à chaîne courte qu'il produit favorisent la production de cytokines anti-inflammatoires comme l'IL-10, tout en freinant les cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-α et l'IL-6.

Un microbiote en bonne santé soutient la production de molécules protectrices, tandis qu'une dysbiose – un déséquilibre microbien – peut déclencher des cascades inflammatoires associées à diverses maladies chroniques. De plus, un microbiote équilibré renforce l'intégrité de la barrière intestinale, empêchant ainsi la fuite de substances pro-inflammatoires dans le système circulatoire et maintenant l'équilibre immunitaire global.

Ces découvertes ouvrent des avenues prometteuses pour des traitements ciblant l'axe microbiote-cytokines. Les probiotiques de nouvelle génération, les prébiotiques spécifiques et les postbiotiques purifiés figurent parmi les approches envisagées pour traiter les pathologies inflammatoires. Ces innovations permettent également de personnaliser les interventions thérapeutiques en fonction des besoins individuels.

Dans cette optique, Purvival propose des solutions combinant des souches probiotiques soigneusement sélectionnées et des prébiotiques complémentaires. Ces formulations garantissent non seulement une qualité optimale, mais aussi une personnalisation des recommandations, maximisant ainsi l'efficacité des interventions naturelles.

L'avenir de la médecine préventive semble se diriger vers une approche sur mesure, prenant en compte le profil microbien unique de chaque individu. Cette stratégie, ancrée dans une compréhension approfondie des interactions entre microbiote et cytokines, promet des solutions plus ciblées et efficaces.

En somme, cette avancée dans la compréhension des mécanismes complexes de l'immunité repositionne le microbiote intestinal comme un pilier des stratégies de santé préventive et thérapeutique pour les années à venir.

Sources

- Elmassry, M.M., et al. « Une méta-analyse des métagénomes révèle des clusters de gènes de biosynthèse de petites molécules dans le microbiote intestinal humain associés à la maladie inflammatoire de l’intestin. » Nature Communications, 2025.

- Ojeda, P., et al. « Revue systématique et méta-analyse du microbiote intestinal chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin. » Gastroenterology Research and Practice, 2025.

- Zhang, L., et al. « Diversité du microbiote intestinal et des cytokines inflammatoires après un traumatisme sévère. » Scientific Reports, mars 2025.

- Chen, H., et al. « Effets de l’administration d’antibiotiques sur le microbiote intestinal et les niveaux de cytokines inflammatoires chez les souris. » Microbiome Research, 2025.

- Rodriguez-Martinez, A., et al. « Associations entre le microbiome intestinal et les cytokines circulantes : analyse de la cohorte FINRISK 2002. » Clinical Microbiology and Infection, août 2025.

- Thompson, K.L., et al. « Nouvelles perspectives sur l’influence du microbiote intestinal sur l’immunité antivirale de l’hôte. » Nature Reviews Immunology, février 2025.

- Williams, S.J., et al. « L’axe microbiote-intestin-cerveau : implications thérapeutiques pour la neuroinflammation. » Trends in Neurosciences, mars 2025.

- Kumar, R., et al. « Réinitialisation centrale de l’immunité : synbiotiques et microbiote intestinal à l’ère du COVID-19. » Frontiers in Immunology, juillet 2025.

- Park, J.H., et al. « Relations causales entre le microbiote intestinal et les cytokines inflammatoires : une étude de randomisation mendélienne. » Life Sciences, 2025.

- Anderson, M.C., et al. « Analyse de médiation par randomisation mendélienne du microbiote intestinal et de la susceptibilité au COVID-19. » Nature Medicine, 2025.

- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). « Microbiote intestinal et inflammation : mécanismes moléculaires. » Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, 2025.

- Société Française de Gastroentérologie. « Recommandations sur le rôle du microbiote dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. » Gastroentérologie Clinique et Biologique, 2025.

- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). « Interactions hôte-microbiote : implications pour l’immunité innée et adaptative. » Comptes Rendus Biologies, 2025.

FAQs

Comment un déséquilibre du microbiote peut-il provoquer une inflammation chronique et quelles maladies y sont liées ?

Un déséquilibre dans le microbiote intestinal, connu sous le nom de dysbiose, peut déclencher une inflammation chronique en permettant à des bactéries nuisibles de se multiplier. Ces bactéries perturbent l'équilibre intestinal et provoquent une réponse inflammatoire excessive. Ce phénomène est souvent lié à des maladies telles que la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique ou encore le syndrome du côlon irritable.

En plus de cela, la dysbiose peut affaiblir les mécanismes de défense naturels de l'intestin, ouvrant ainsi la porte à des bactéries pathogènes. Cette inflammation persistante est également associée à d'autres troubles, notamment des maladies auto-immunes comme l'arthrite, ou même à certaines affections neuropsychiatriques. C'est pourquoi maintenir un microbiote intestinal équilibré joue un rôle clé dans le maintien d'une santé optimale.

Quels probiotiques et prébiotiques privilégier pour un microbiote équilibré et une inflammation réduite ?

Pour préserver un microbiote intestinal en bonne santé et réduire les risques d'inflammation, il est recommandé d'intégrer des probiotiques contenant des souches telles que Bifidobacterium et Lactobacillus. Ces micro-organismes sont bien connus pour leurs effets bénéfiques sur la digestion et le système immunitaire.

Les prébiotiques, comme l'inuline, les oligosaccharides ou encore les fibres alimentaires, jouent un rôle tout aussi essentiel. Ils servent de nourriture aux bactéries bénéfiques, favorisant ainsi leur croissance. En parallèle, ils renforcent la barrière intestinale et participent à la régulation des réponses inflammatoires.

Associer probiotiques et prébiotiques dans votre alimentation peut aider à maintenir un équilibre intestinal optimal tout en soutenant efficacement vos défenses immunitaires au quotidien.

Comment le microbiote intestinal peut-il influencer la production de cytokines et renforcer l’immunité ?

Le microbiote intestinal joue un rôle central dans la régulation des cytokines, ces molécules indispensables à la communication entre les cellules du système immunitaire. En influençant l'équilibre entre les cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires, un microbiote en bonne santé peut contribuer à limiter l'inflammation chronique tout en optimisant la réponse immunitaire.

Cette interaction ne se limite pas à renforcer les défenses naturelles de l’organisme : elle peut également jouer un rôle préventif contre certaines maladies inflammatoires. Pour soutenir un microbiote équilibré, il est essentiel d’adopter une alimentation riche en fibres, comme celles présentes dans les fruits, légumes et céréales complètes, ainsi qu’en nutriments essentiels. Ces choix alimentaires favorisent non seulement une immunité plus efficace, mais aussi une meilleure santé générale.